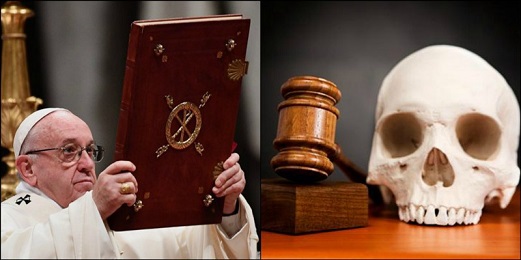

Para comprender en profundidad el alcance histórico, radical y profundo del cambio que ha sufrido la doctrina de la Iglesia Católica en materia de pena de muerte, cambio que se hizo público sorpresivamente el miércoles, con la firma del Pontífice, y fue solemnemente sancionado en la nueva redacción del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia, es necesario recordar que esta pena era legal en el Vaticano hasta 17 años atrás, aunque no se aplicaba. «No basta, por tanto – explicó Francisco en octubre del año pasado en ocasión del XXV aniversario de la Promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica – con encontrar un lenguaje nuevo para proclamar la fe de siempre; es necesario y urgente que, ante los nuevos retos y perspectivas que se abren para la humanidad, la Iglesia pueda expresar esas novedades del Evangelio de Cristo que se encuentran contenidas en la Palabra de Dios pero aún no han visto la luz. Este es el tesoro de las «cosas nuevas y antiguas» del que hablaba Jesús cuando invitaba a sus discípulos a que enseñaran lo nuevo que él había instaurado sin descuidar lo antiguo». Más adelante, el Papa quiso subrayar que «sólo una mirada superficial puede ver el «depósito de la fe» como algo estático. La Palabra de Dios no puede ser conservada con naftalina, como si se tratara de una manta vieja que hay que proteger de la polilla. ¡No! La Palabra de Dios es una realidad dinámica, siempre viva, que progresa y crece porque tiende hacia un cumplimiento que los hombres no pueden detener». Por eso «no se puede conservar la doctrina sin hacerla progresar, ni se la puede atar a una lectura rígida e inmutable sin humillar la acción del Espíritu Santo». «Dios, que muchas veces y en diversos modos habló en otros tiempos a los padres» (Hb 1,1), «habla sin intermisión con la Esposa de su amado Hijo» (Dei Verbum, 8). Estamos llamados a hacer nuestra esta «voz», mediante una actitud de «escucha religiosa» (ibíd., 1), para que nuestra vida eclesial progrese con el mismo entusiasmo de los comienzos, hacia esos horizontes nuevos a los que el Señor nos quiere llevar».

En su importante alocución el Papa había citado primero la célebre frase de san Juan XXIII quien, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962, había dicho: «ante todo es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres; pero, al mismo tiempo, debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico». «Deber nuestro – continúa el pontífice bergamasco – no es sólo estudiar ese precioso tesoro, como si únicamente nos preocupara su antigüedad, sino dedicarnos también, con diligencia y sin temor, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que desde hace veinte siglos recorre la Iglesia». Por último Francisco ha querido ser aún más preciso, recordando «la feliz formulación» de san Vicente de Lerins: «Annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate», vale decir que el dogma de la religión cristiana también «progresa, consolidándose a través de las edades, desarrollándose con el correr de los años, profundizándose con el paso del tiempo». Esta ley del progreso, dijo Francisco, «pertenece a la peculiar condición de la verdad revelada en cuanto que es transmitida por la Iglesia, y no comporta de manera alguna un cambio de doctrina».

La pena de muerte en la Ciudad del Vaticano estuvo vigente desde 1929 hasta 1969 para los casos de intento de homicidio del Papa. Fue formalmente derogada en la Ley fundamental recién en febrero de 2001, por iniciativa del Papa Juan Pablo II. Es indudable que con respecto a la condena a muerte en nombre de Dios, la Iglesia Católica, en particular el Estado Pontificio, ha tenido una tradición acorde, considerando que, entre ahorcamientos y decapitaciones, entre 1796 y 1870 el Estado del Papa alcanzó el récord de 527 ejecuciones, con un absoluto primado de Mastro Titta, “el verdugo de Roma” (1).

Comenzó con la decapitación y descuartizamiento de Nicola Gentilucci, del pueblo de Foligno, y terminó con la decapitación de Agatino Bellomo, condenado por homicidio y guillotinado en Palestrina el 9 de julio de 1870, dos meses antes de que Roma fuera conquistada por las tropas de los Saboya. Cuando se firmaron los Pactos Lateranenses y se constituyó la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede volvió a tener un territorio propio y esto la obligó a introducir normas propias del poder temporal. El Código Penal del Reino de Italia, que reintrodujo la pena de muerte en 1926, extendió la pena capital en su propio territorio para el delito de intento de homicidio del Papa, equiparándolo al intento de homicidio del rey: «Considerando la persona del Sumo Pontífice como sagrada e inviolable, Italia declara que cualquier intento contra Su persona o cualquier incitación a cometer semejante intento será castigado con las mismas penas que todos los atentados e intentos de cometerlos en contra de la persona del Rey. Toda ofensa o insulto público cometido dentro del territorio italiano en contra de la persona del Sumo Pontífice, sea a través de discursos, actos o escritos, será castigado de la misma manera que las ofensas o insultos realizados en contra de la persona del Rey» (Tratado de Letrán).

La Ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, que fue promulgada en 1929 por el Papa Pio XI después que se firmó el Tratado de Letrán y concordaba fundamentalmente con el Código Penal del Reino de Italia, estableció también la pena de muerte en el ordenamiento de la Ciudad del Vaticano, específicamente en el caso de intento de homicidio del Santo Padre. Mientras el estatuto estuvo en vigencia no hubo ningún intento de asesinar al Papa. El Papa Pablo VI derogó el estatuto referido a la pena de muerte, aboliéndola para cualquier delito, y anunció la modificación en agosto de 1969. Sin embargo el cambio tomó estado público recién en enero de 1971, cuando algunos periodistas acusaron a Pablo VI de hipocresía con motivo de sus críticas a las ejecuciones capitales en España y la Unión Soviética.

La pena de muerte fue definitivamente excluida de la Ley Fundamental con un motu proprio del 12 de febrero de 2001, por decisión de Juan Pablo II.

***

(1) Giovanni Battista Bugatti, llamado Mastro Titta (Senigallia, 6 de marzo de 1779 – Roma, 18 de junio de 1869), conocido también en romanesco como “er boja de Roma”, fue un famoso verdugo de los Estados Pontificios. Su carrera como encargado de la ejecución de las condenas a muerte duró 68 años, comenzó a los 17 años de edad, el 22 de marzo de 1796, y terminó en 1864, habiendo cumplido 514 ejecuciones (en su propio diario, Bugatti anotó 516 nombres, pero se deben restar dos condenados, uno porque fue fusilado y el otro porque fue ahorcado y descuartizado por su ayudante) lo que significa un promedio de 7 condenas por año. Desempeñó también su oficio durante la dominación francesa, en la que llevó a cabo 55 ejecuciones. Bugatti anotó en su diario una lista exacta de las ejecuciones que realizó hasta el 17 de agosto de 1864, cuando fue reemplazado por Vincenzo Balducci y el Papa le concedió una jubilación mensual de 30 escudos. Mastro Titta desempeñó su oficio en todo el territorio pontificio.

ametalli@gmail.com

ametalli@gmail.com