Italia 90 es el primer Mundial del que tengo recuerdos concretos. Recuerdo haber visto, en una televisión de antena que un compañero de primaria contrabandeó en su mochila, a Camerún vencer a Argentina. También ese legendario partido de cuartos de final entre el equipo africano y la Inglaterra de Gascoigne y Lineker. Estoy seguro de que vi la final, orgulloso de que un árbitro uruguayo/mexicano estuviera en la cancha. Al final, como toda la humanidad, me aburrí horriblemente.

A pesar de haber visto pocos partidos –cuando se transmitían yo estaba en clases– el Mundial fue una presencia constante en mi vida gracias al álbum Panini. Durante meses no hablé de otra cosa, obsesionado con intercambiar estampas, llenar planas, conseguir sobres y robarles repetidas a mis compañeros. No recuerdo haber visto jugar a Suecia, a Brasil o a Estados Unidos y, sin embargo, puedo recordar la mitad de su alineación y, en algunos casos, hasta los equipos en los que jugaban algunos de sus integrantes: pasé tanto tiempo con el álbum en las manos que prácticamente lo acabé memorizando. Si al final del primer año de primaria hubiera habido un examen mundialista, habría sacado el único diez de mi boleta. Incapaz de ver los partidos desde la escuela, el Panini se volvió mi ventana al Mundial. Ayudaba, claro, que llenarlo era una auténtica hazaña. Quizás por un desperfecto en el sistema de distribución de la empresa, la enorme mayoría de nosotros necesitaba las mismas estampas. Quien las conseguía era objeto de admiración y envidia. Al final, tras meses y meses de joder a mis papás para que me compraran sobres, de intercambiar cromos con la mitad del colegio, de ir a quién sabe cuántos puestos de revistas para ver si la vendían “suelta”, me acabó faltando una sola estampa para llenarlo: el soviético Vasilij Rats, en la última fila de la plana. Lo percibí como una derrota, al grado de que ni siquiera guardé el álbum, ese símbolo de mi fracaso. Aún no reconocía el regalo que el Panini me había dado.

Antes de Italia 90 el futbol era una presencia tangencial en mi vida. Apenas jugaba y no veía partidos durante el fin de semana, en gran medida porque no sabía quién jugaba contra quién, tanto en la liga mexicana como en los resúmenes de las ligas extranjeras. El futbol, pues, carecía de contexto: no sabía quiénes eran los mejores jugadores, equipos, selecciones. Llenar el Panini dotó al futbol de una suerte de especificidad que antes no tenía. Ahora sabía, por ejemplo, que en la liga italiana –la mejor del mundo– jugaban Jürgen Klinsmann y Rudi Völler en el Inter y la Roma, Diego Armando Maradona en el Nápoles y Claudio Caniggia en el Atalanta, y el tridente holandés conformado por Van Basten, Rijkaard y Gullit en el Milán. Los partidos y los resultados cobraron color y sentido. Rivalidades de las que yo había escuchado durante el Mundial –la batalla de gargajos entre Völler y Rijkaard en Octavos de Final, por ejemplo– ahora existían más allá del álbum y la competencia mundialista. Conocer jugadores a través del Panini me llevó a seguir equipos y, de ahí, a seguir ligas. Al poco tiempo elegí a la Juventus de Turín como mi equipo predilecto. Para 1994, Roberto Baggio e Italia eran mis favoritos (por debajo de México, evidentemente). Antes de que empezara el Mundial ya sabía quién jugaba dónde y cómo habían clasificado casi todos los equipos. El Panini, vaya, no solo fue mi puerta de entrada al futbol, sino una especie de curso introductorio desde el cual se desprendió un conocimiento más a fondo del deporte.

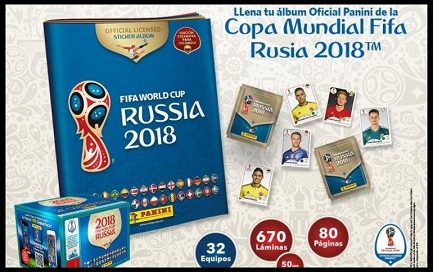

Admito que desde hace tiempo dejé de seguir las ligas y de ver partidos que no sean de Champions o parte de algún torneo importante como la Eurocopa. Empezar a llenar el Panini vuelve a vincularme con el deporte: una vez más me aprendo las alineaciones, memorizo los cruces, anoto los partidos que más me llaman la atención. Pero también vuelvo a conectarme con el niño de ocho años que, al llenar su primer álbum, empezó a enamorarse del futbol: sus coloridos uniformes, sus rivalidades, sus ligas y sus jugadores. Cada cuatro años regreso a mi infancia, a fuerza de llevar a cabo uno de los movimientos que más me remiten a la niñez: despegar una calcomanía y, con todo cuidado, adherirla donde va. Me molesta que llenar el Panini en el 2018 cueste una fortuna: como pasatiempo es ahora poco democrático, vaya. Y, sin embargo, no creo que pase un Mundial en el que no cometa la irresponsabilidad de llenarlo. Sigo viéndolo como una inversión a futuro y, si tal cosa existe, también a pasado.

*Coeditor del sitio de internet Letras Libres

ametalli@gmail.com

ametalli@gmail.com