El año 2016 fue un año lleno de eventos y aniversarios de gran significación para la Iglesia mexicana. Es imposible no considerar en primer lugar el impacto que tuvo en todo el país la visita del Papa Francisco, el pasado mes de febrero, entre inmensas multitudes – como la que acudió a recibirlo por las calles de la capital y en el estadio de Ecatepec – y momentos más recogidos, como la oración frente a la tilma con la imagen de la Virgen Morenita en el santuario de Guadalupe o el encuentro con las comunidades indígenas de Chiapas. A los comentadores más atentos no escapó otro hecho histórico del viaje papal: el recibimiento que ofrecieron a Francisco las principales autoridades políticas en el Palacio Nacional. En efecto, nunca había ocurrido, ni en el viaje de Benedicto XVI de 2012 ni en los cinco anteriores de Juan Pablo II, que un pontífice fuera recibido en el templo por excelencia del laicismo constitucional mexicano. Una cosa de este tipo hubiera sido sencillamente impensable en el México de Plutarco Elías Calles, en cuya presidencia (1924-1928) el conflicto entre el Estado y la Iglesia, que duró décadas, alcanzó niveles extremos, hasta desembocar en un conflicto armado que comenzó hace exactamente noventa años.

En los años ’20 del siglo pasado los católicos mexicanos, ya duramente probados por las luchas revolucionarias de la década anterior, sufrieron una agresiva persecución debido a la aplicación intransigente de la Constitución de Querétaro del 1917, que negaba todo reconocimiento legal a la Iglesia, obligando a sacerdotes y fieles a someterse a normas draconianas. Se produjo entonces una escalada de tensión en la que el gobierno, entre otras cosas, prohibió el ingreso a México de los delegados apostólicos en tres oportunidades e incluso promovió un cisma del que nació, en 1925, la llamada “Iglesia Católica Apostólica Mexicana”. Los obispos decidieron entonces emprender una drástica protesta, proclamando una huelga de culto en todo el país a partir del 31 de julio de 1926. Fue la chispa que hizo estallar, primero en forma espontánea y luego cada vez más organizada, la guerra cristera (o Cristiada), que debe su nombre al grito de batalla “Viva Cristo Rey” de los rebeldes. Estos se levantaron en armas contra el gobierno y en forma despectiva empezó a llamárselos cristoreyes o simplemente cristeros. La guerra ocasionó más de cien mil muertes (cálculo que solo tiene en cuenta los caídos en el campo de batalla) y concluyó en junio de 1929 con un acuerdo entre el episcopado y el gobierno que solo se cumplió en los papeles. Para la Iglesia mexicana fueron verdaderos años de martirio. A la larga lista de santos y beatos muertos por odio contra la fe en aquellas circunstancias dramáticas, se suma el nombre del joven José Luis Sánchez del Río (1913-1928), que será canonizado el próximo 16 de octubre.

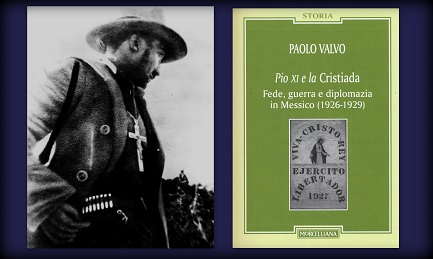

Noventa años después de aquellos hechos, la guerra cristera es hoy el tema central del libro que Paolo Valvo acaba de publicar en la editorial Morcelliana, Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929) (“Pío XI y la Cristiada. Fe, guerra y diplomacia en México (1926-1929)”). A partir de una investigación realizada fundamentalmente en los archivos vaticanos, el autor intenta responder una pregunta que durante mucho tiempo estuvo pendiente en la historiografía de la Cristiada: ¿qué pensaba el Papa de esa época, Achille Ratti, (Pio XI, 1922-1939), de la guerra que se libraba en México en nombre de Cristo Rey? Es una cuestión sumamente delicada, de la que a su vez se desprende otra catarata de interrogantes: ¿cuándo y bajo qué condiciones es lícito para un cristiano rebelarse contra la autoridad civil? ¿Hasta qué punto se puede pactar con un poder abiertamente hostil a la fe? ¿Cuáles son las prioridades de la Iglesia en tiempos de persecución? Son preguntas que, bien mirado, siguen planteándose hoy a creyentes y no creyentes, en un mundo donde la persecución contra la Iglesia – como ha afirmado reiteradamente el Papa Francisco – continúa y se podría decir que de un modo incluso más cruento que en los primeros tiempos apostólicos. Sin aventurarse en paralelismos confusos, la reconstrucción del conflicto religioso mexicano que propone el libro puede ofrecer elementos útiles para una reflexión más amplia.

Las directrices fundamentales de la política vaticana durante la Cristiada fueron el resultado de una larga y difícil mediación entre las numerosas sensibilidades – muchas veces declaradamente en conflicto – que se verificaban dentro del mismo catolicismo mexicano y de la Curia romana. Pio XI en particular, no parece rechazar al comienzo de la guerra algunas posiciones sostenidas por los obispos más intransigentes. A la distancia, por otra parte, lo que prevalece en la reflexión y en la acción del Papa es un realismo de fondo, y si bien por una parte condena con firmeza las leyes mexicanas, contrarias “a los derechos de Dios y de la Iglesia”, por la otra lo lleva a reconocer la reanudación del culto en las iglesias como la necesidad más urgente, después de tres años de interrupción forzada. Por esa razón, Pio XI resulta estar muy lejos de algunos clichés que vulgarmente le adjudicaron, retratándolo como un campeón de la intransigencia a ultranza. La personalidad que surge de la reconstrucción de Valvo es más bien la de un pastor que, pese a los límites de un temperamento tendencialmente autoritario, procura no descuidar ninguna de las muchas partes de su rebaño. La exigencia de encontrar un compromiso con el gobierno mexicano, por ejemplo, nunca lo llevó a condenar la decisión de tomar las armas a la que adherían muchos católicos cuyas razones, en numerosas oportunidades, el Papa demuestra que comprende. Pero eso no le impide fijar e intentar concretar una agenda – sobre todo en los años ’30 – que sin olvidar el derecho-deber de los ciudadanos a oponerse a leyes objetivamente injustas, se concentra también (y en ciertos casos sobre todo) en la purificación de la Iglesia desde adentro. Sin sacerdotes santos y sin un laicado a la altura del desafío de los tiempos, parece decir Pio XI, incluso la obligada oposición en el plano cívico y político corre el riesgo de resultar estéril.

En todo casi “se debe admitir”, afirma el Papa en su última encíclica “mexicana” (la Firmissimam constantiam de 1937), “que la vida cristiana necesita apoyarse para su desenvolvimiento, en medios externos y sensibles; que la Iglesia, por ser una sociedad de hombres, no puede existir ni desarrollarse si no goza de libertad de acción, y que sus hijos tienen derecho a encontrar en la sociedad civil posibilidades de vivir en conformidad a los dictámenes de sus conciencias”. Estas consideraciones de Pio XI insertan la experiencia mexicana en la más amplia reflexión sobre el tema de la libertad religiosa cuya respuesta se concreta en el Concilio Vaticano II.

Con la Cristiada, por otra parte, la Iglesia latinoamericana juega, probablemente por primera vez, un rol absolutamente protagónico en el escenario del catolicismo universal, cuarenta años antes del nacimiento de la Teología de la Liberación. En efecto, resulta impresionante el eco y el consiguiente esfuerzo de movilización que la persecución anticlerical en México produce en muchos países del mundo, tanto americanos como europeos. Desde Québec hasta Bélgica, desde Estados Unidos hasta Alemania e Italia, figuras como la del jesuita Miguel Agustín Pro –acusado injustamente de haber participado en un atentado contra el ex presidente Álvaro Obregón y fusilado por esa razón en noviembre de 1927 – se convierten en patrimonio común de toda la catolicidad, marcando con fuerza el imaginario colectivo del catolicismo del Novecientos. En esta internacionalización del conflicto religioso, la diplomacia de la Santa Sede, como muestra el libro de Paolo Valvo, tuvo un rol decisivo. Ante una guerra que Pio XI nunca quiso fomentar (y sobre cuya legitimidad moral él mismo, prudentemente, nunca se manifestó públicamente, dejando la decisión a la libertad de conciencia) la diplomacia, con todos sus límites, se convierte en el instrumento irrenunciable para preservar el bien supremo de la Iglesia mexicana, la fe del pueblo, sobre todo en aquellas regiones del país donde la suspensión de los servicios religiosos hizo sentir más sus nefastos efectos. En qué medida el Papa pudo alcanzar ese objetivo, es un tema sobre el que se puede seguir discutiendo. Que la fe del pueblo mexicano haya sido su brújula durante la tempestad de la persecución anticlerical, en cambio, es una certeza que los documentos vaticanos pueden certificar ampliamente.

ametalli@gmail.com

ametalli@gmail.com